本日はTATERU(タテル)の決算報告について見ていきたいと思います。

昨年、顧客の預金データを改ざんしていた問題が発覚し、注目が集まっていることはご存知の通りかと思います。

東証一部上場企業ということもあり、スルガ銀行とかぼちゃの馬車に関連しているのではないか?といった憶測も飛び交いました。

昨年は不動産業界に関するニュースが多かったので、漠然と「なんかヤバそう…」という印象を持っている方も多いかもしれませんが、本当にそうなのでしょうか?

そこで今回は、第三者の専門家が公表した調査報告書と直近の決算報告書を確認しながら分析してみました。

企業の成長性を図る上で重要な指標は中長期的なビジョンです。

今回の報道をきっかけにTATERU(タテル)のビジネスモデルは深刻な影響を受けるのか、また中長期的に考えると成長性は失われてしまったのか、その点を詳しく解説します。

Contents

「預金データ改ざん」の原因とその後の顧客対応について

TATERU(タテル)では預金データ改ざん後、業績に関するリリースを大きく2つ出しています。

これからの業績について気になるところではありますが、これらのリリースを分析するためにもまずは今回の「預金データ改ざん」について少し解説します。

もうすでにご存知の方は「2018年12月期 第3四半期の決済報告書を分析」から読んでいただいて大丈夫です。

データ改ざんの発覚について

今回の一件が明らかになったのは日本経済新聞社の報道がキッカケでした。

アパートの施工、管理を手がける東証1部上場のTATERUが、建設資金の借り入れ希望者の預金通帳を改ざんし、銀行に融資の申請をしていたことが31日、分かった。預金残高を水増しし、実際より多く見せて銀行の融資審査を通りやすくしていた。TATERUは改ざんの事実を認め、借り入れ希望者に謝罪した。

引用元:"アパート融資資料改ざん、TATERUでも" - 日本経済新聞 電子版

TATERU(タテル)側は指摘された預金通帳の改ざんについて、その日のうちに事実として認めて、次のようなリリースを出しています。

当社従業員が顧客から提供を受けた預金残高データを改ざんし、実際より多く見せて西京銀行に提出し、融資審査を通りやすくしていたとの報道がなされておりますが、本件に関しては、誠に遺憾ながら、そのような事実がございました。

引用元:"本日の一部報道について" - 株式会社TATERU IRニュース

顧客が銀行から融資を受ける際には、当然のことながら審査があります。

審査の際には顧客に支払い能力があるかどうかを見極めるために様々な資料を要求するのですが、その中の一つに顧客の預金残高を証明する資料が含まれます。

顧客の預金残高は、数多くある審査基準の中の一つであるものの、少しでも審査を通りやすくするためにTATERU(タテル)の従業員が、顧客の預金残高が記載された通帳の写しやネットバンキングの画面キャプチャを改ざんして、実際よりも多くの預金があるように見せかけたのだと思われます。

かぼちゃの馬車・スルガ銀行の投資トラブルとの違いは?

ここで重要となるのは預金データの改ざんを「誰が」「どのような目的」で行っていたのか、ということです。

よく今回の一件をかぼちゃの馬車とスルガ銀行の投資トラブルと一緒に考えてしまう方がいるのですが、TATERU(タテル)が行ったデータ改ざんは「営業職員」が個人の判断で「営業目標を達成するために」行われたものです。

一方、かぼちゃの馬車とスルガ銀行のトラブルは、スマートデイズ(かぼちゃの馬車の運営会社)が組織的に「売上を伸ばす」ために行われたものです。

詳しくは色々な方が分かりやすい記事を書いているのでそちらを参考にしていただきたいのですが、かぼちゃの馬車はビジネスモデルそのものに無理があったと言われています。

データ改ざん発覚後のTATERU(タテル)の対応について

では、具体的に今回のデータ改ざん発覚後のTATERU(タテル)の対応について時系列で細かく見ていきましょう。

| 日付 | 事象 |

| 2018年8月31日 | ・日経電子版の記事にて「融資資料改ざん」が行われていたことが報道される ・同日、TATERU(タテル)は自社サイトにて、報道が事実であると認めるリリースを発表。 ・同様の案件がないか、社内調査を実施することを決定。 |

| 2018年9月4日 | ・社内調査とは別に、外部の専門家(主に弁護士)で構成される特別調査委員会を設置。 |

| 2018年9月10日 | ・投資有価証券を売却し、特別利益を計上したことを公表。 |

| 2018年9月14日 | ・社内調査を踏まえ、再発防止策を公表。 |

| 2018年11月12日 | ・第3四半期の決算を報告。 ・通期連結業績予想を下方修正。 |

| 2018年12月27日 | ・特別調査委員会の調査結果が公表。 ・調査結果を踏まえ、役員の報酬減額と、取締役の辞任を決定。 |

TATERU(タテル)は報道直後に事実として認め、即日調査を開始しています。

そのため、2週間後には具体的な再発防止策を発表しており、その後同時並行で進めていた外部専門家による特別調査委員会が詳しい調査を行い、結果を公表しています。

今回は外部専門家が実施した特別調査委員会の報告書を紹介しながら、改ざんの背景と経緯について説明していきます。

なぜ「データ改ざん」は行われたのか。

特別調査委員会は改ざんの原因として次の6点を挙げています。

| 経営陣と現場の営業職員との販売目標に関する認識の乖離 | 経営陣は様々なデータを用いて、達成が十分可能な目標を設定していたが、現場の営業職員はそれをノルマだと捉えてしまっていた。 |

| パワーハラスメント,販売目標達成必至・率直に物を言えない企業風土 | 営業部内でパワーハラスメント(特に営業本部長)が発生しており、部下が上司に対して意見を言うことができない環境になっていた。 |

| 歩合給の存在 | 成約によって歩合給が支給される仕組みとなっていたため、歩合給欲しさにデータ改ざんを行うものも存在した。 |

| 融資申請必要書類の授受業務の営業職員への集中 | 融資の申請に必要な書類について、顧客から受け取り、銀行に提出するまでの業務が営業職員に集中していたため、データ改ざんがしやすい環境になっていた。 |

| 契約適合性の意識が弱かったこと | 一部の職員は融資審査さえ通過すれば良いと思っており、審査業務を軽んじていた。 |

| コンプライアンス意識の欠落 | 一連のデータ改ざんについてはコンプライアンス意識が欠落していたことも原因であると指摘されている。 |

これらの点を確認して分かることは、データ改ざんは一部の営業職員が目標を達成するために自己中心的に行われたものであったということです。

当然、企業風土などについては経営陣の責任もあり、徹底した改善策の実施が求められるところだと思います。

発表された再発防止策の内容について

前述の通り、報道後の2週間後にあたる9月14日には社内調査を踏まえた改善策を発表しています。

①業務フローの変更

②契約適合性手続きの厳格化

③業務モニタリング(抜き打ち検査)

④コンプライアンス遵守体制の見直し

⑤内部通報制度の充実

契約適合性とは?

これについては特別調査委員会も概ね評価しており、追加で次のような項目を実施するように提言しています。

①企業風土改革

②コンプライアンス委員会の拡充

③コンプライアンス部の創設

④業務執行に関わる社外取締役(監査等委員以外)の選任・任命

⑤ハラスメント防止委員会・窓口の活性化

事務課を創設し、業務フローを変更

今回は一部の営業職員の判断によって改ざんが行われていますから、「業務フローの変更」がとても重要な防止策になります。

TATERU(タテル)では基本的に会員登録をした顧客に対して営業職員がアプローチをしていたようです。

そして、その後の本契約に至るまで営業部以外が関与することはなく、これが一部の営業職員の改ざん実行に繋がったとされます。

営業部内は前述の通り上下関係が厳しく中々意見を言いづらい雰囲気があったと報告されているので、このような環境において営業部の自浄作用が機能しなくなっていたのでしょう。

それを踏まえて、今後は下記の業務フローに変更すると発表しています。

今後は融資に関する審査書類は独立した部署が管理し、原本まで確認することになるので、基本的には今回のケースが再発する可能性は極めて低くなると思います。

関係者の処分について

これまでの内容からも明らかですが、今回のデータ改ざんは一部の営業職員による判断で行われました。

そのため、営業部の責任者である取締役の辞任と、そのような環境を許してしまった経営陣の報酬減額を発表しています。

一連の事態を厳粛に受け止め、経営責任を明確にするため、代表取締役及び業務執行取締役の報酬の減額を実施いたします。

また、当社監査等委員である取締役より役員報酬の自主返上の申し出を受理いたしました。

(中略)

また、下記のとおり取締役の辞任の申し出を受理いたしましたので、併せてお知らせいたします。

引用元:"役員報酬の減額及び取締役の辞任に関するお知らせ" - 株式会社TATERU IRニュース

2018年12月期 第3四半期の決済報告書を分析

さて、ここまで報道された「データ改ざん」についてその経緯と原因を解説しました。

組織的な改ざんではなかったことから、今回の一件ですぐに経営破綻する可能性は極めて低いと思われます。

またTATERU(タテル)のビジネスモデルはキャッシュフローを生みやすく、報道後の顧客からの解約や、在庫の増加等による資金繰りに行き詰まる可能性も低いと見られます。

そのため、重要になってくるのが今後の『成長性』にどれくらいの影響があるかです。

直近の決算を分析しながら、少し中長期的な視野でTATERU(タテル)の今後を評価していきたいと思います。

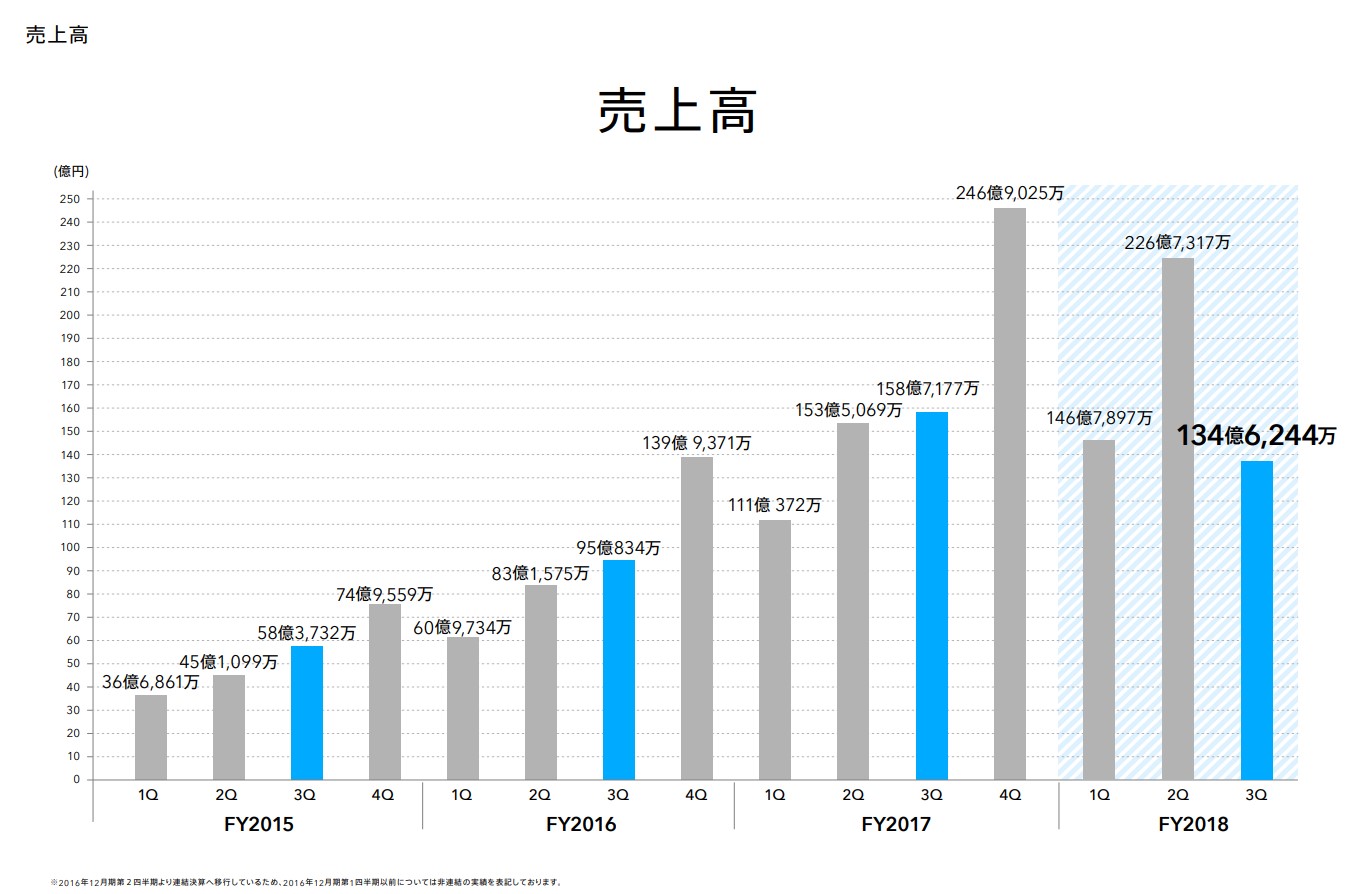

2018年12月期 第3四半期の売上高は約134億円

平成30年12月期 第3四半期決算説明資料(TATERI、IRより)

今回の報道に関する影響度合いを確認する上では、まず売上高を見るのが一番分かりやすいでしょう。

2017年12月期の四半期売上高は、第1Qが約111億円、第2Qが約153億円、第3Qが約158億円と右肩上がりに推移しているのに対して、2018年12月期は、第1Qが約146億円、第2Qが約226億円、第3Qは約134億円と、第3Qで大きく減少しています。

これは言うまでもなく、今回の報道による契約キャンセルの増加や、契約率の低下が招いた結果でしょう。

不動産投資は顧客にとって大きな買い物であるので、今回の報道が心理的不安を招いていると思われます。

しかしながら、第1Q~第3Qまでの累計でみると、2017年12月期が約423億円なのに対して、2018年12月期が約508億円と約120%に増加しています。

特に第2Qの伸びが顕著で、第3Qの落ち込みを大きくカバーする形になっています。

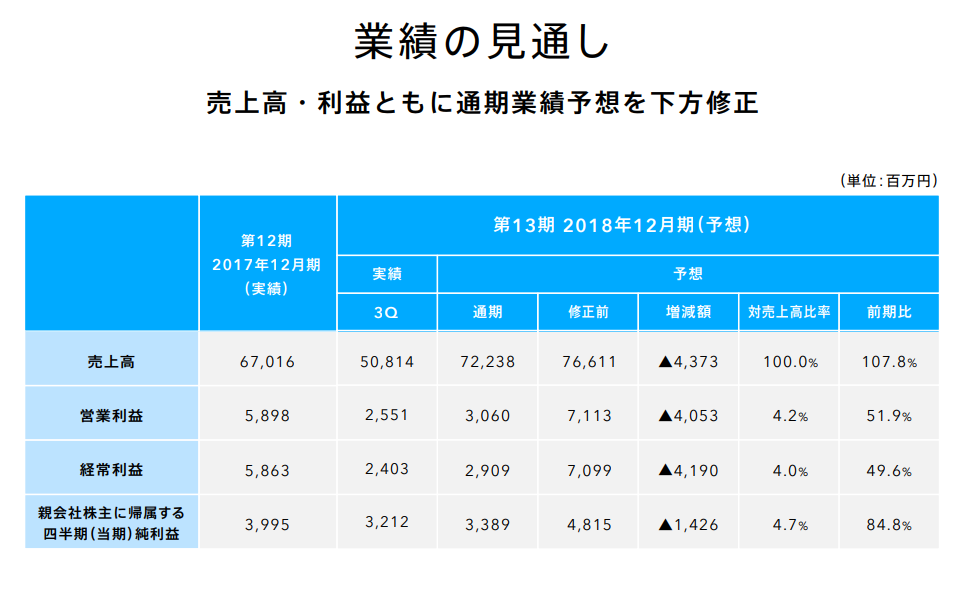

2018年12月期 通期業績予想を下方修正

平成30年12月期 通期業績予想について(TATERI、IRより)

また、11月12日の発表では、通期の決算についても売上・利益の下方修正が行われています。

本件の影響により、TATERU Apartment 事業におきましては、顧客からの受注の取消しや工事の進捗悪化による引渡の遅延が発生していることから、当連結事業年度において当初計画をしておりました約 900 棟の引渡しに対し、約 180 棟数の引渡しの減少を見込んでおります。また、TATERU Funding 事業におきましては、平成 30 年 10 月以降の新規のファンドの組成を停止しております。

売上高は、従来よりも大型の物件の受注を獲得できたため1棟当たりの受注単価が当初計画を上回っているものの、上述の引渡し棟数の減少等の影響により、当初計画に対し 4,373 百万円減少し 72,238百万円となる見込みとなりました。

引用元:"通期連結業績予想の修正に関するお知らせ" - 株式会社TATERU IRニュース

下方修正したとはいえ、通期の売上高は昨年度決算の約8%増となる見込みとなっています。

利益面については、物件の大型化が仕入原価を圧迫し、昨年度の半分程度になる見込みですが、それでも大幅な黒字を確保しています。

土地のマッチングを行うことによって不要な在庫を抱えないことと、IoT技術を応用した高度な管理業務を受託していることからも、安定した収益基盤を構築できていると言えるでしょう。

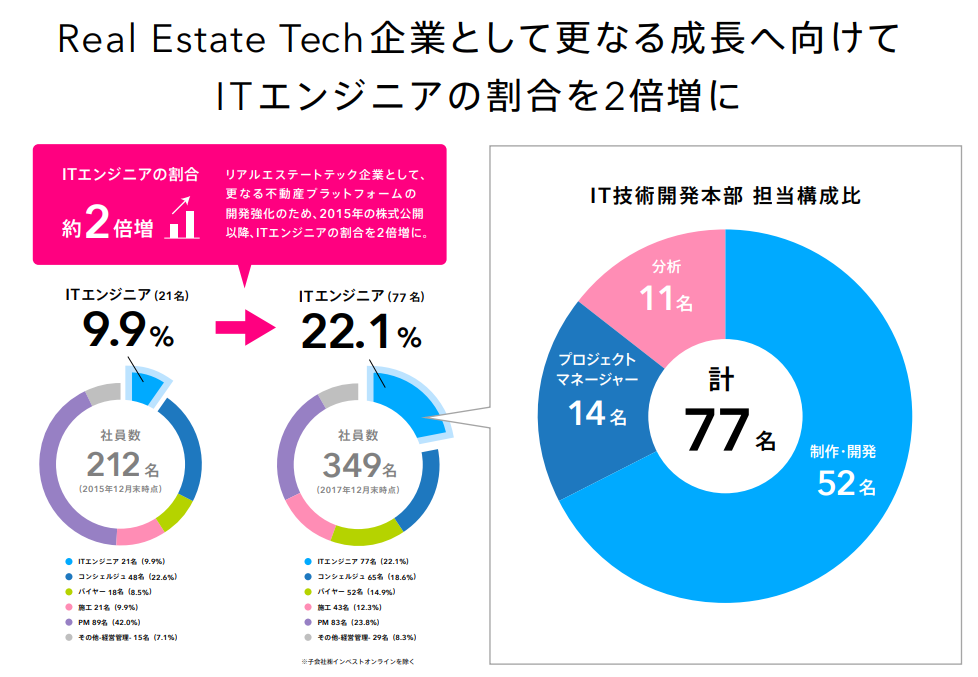

ITエンジニアの採用を強化し、リアルエステートテック企業として成長

株式公開以降、ITエンジニアの割合が約2倍に増加

細かいビジネスモデルなどは後述しますが、TATERU(タテル)は単なる不動産企業としての枠組みを超え、リアルエステートテック企業としての成長を戦略的に進めています。

実際に、これらの事業を支えるITエンジニアの数は2015年の株式公開時は21名だったものが、77名にまで増加しています。

全体の構成比でみると9.9%から22.1%と約2倍に増えていることが分かります。

時代のニーズを先読みしてITエンジニアの確保に動いていることからも、今後の成長戦略が丁寧に検討されていることが分かります。

リアルエステートテックとは?

Robot HomeやTATERU bnbなどの進む新規事業

これまで2018年12月期 第3四半期の決算について分析してきました。

今回の報道を受けて、決算にも影響が及んでいることは否定できませんが、すぐに資金繰りに行き詰まり経営破綻する可能性は極めて低いと言えるでしょう。

主力事業がダメージを受けたことからも、TATERU(タテル)には早急な立て直しと同時に、事業の多角化が求められます。

先程ご紹介した、ITエンジニアの増加からも分かるように、事業の多角化については「データ改ざん」以前からかなり進んでいます。

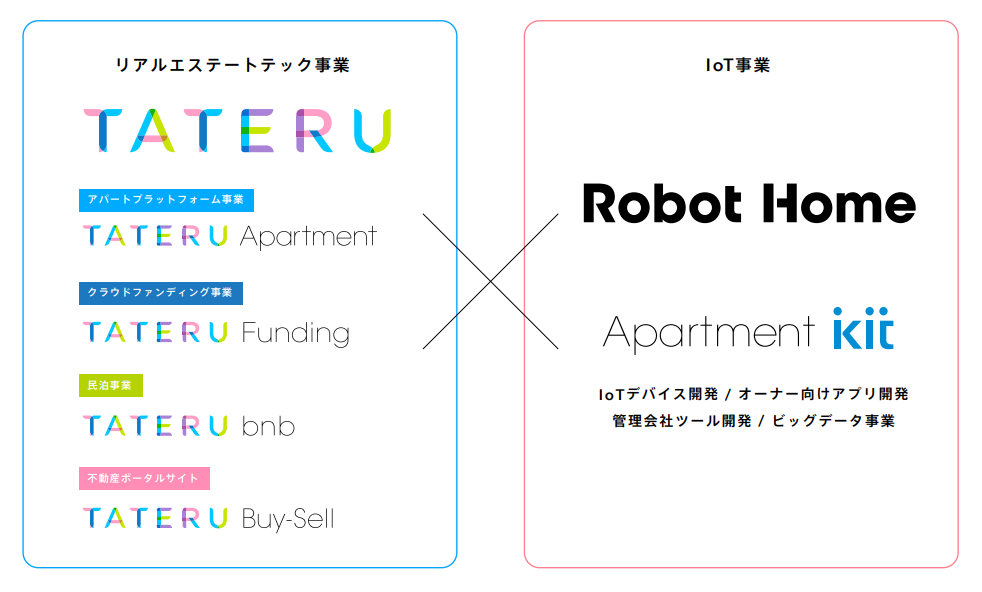

TATERU(タテル)の事業領域分野

次にこれらの新規事業についても詳しく見ていきましょう。

Robot Home

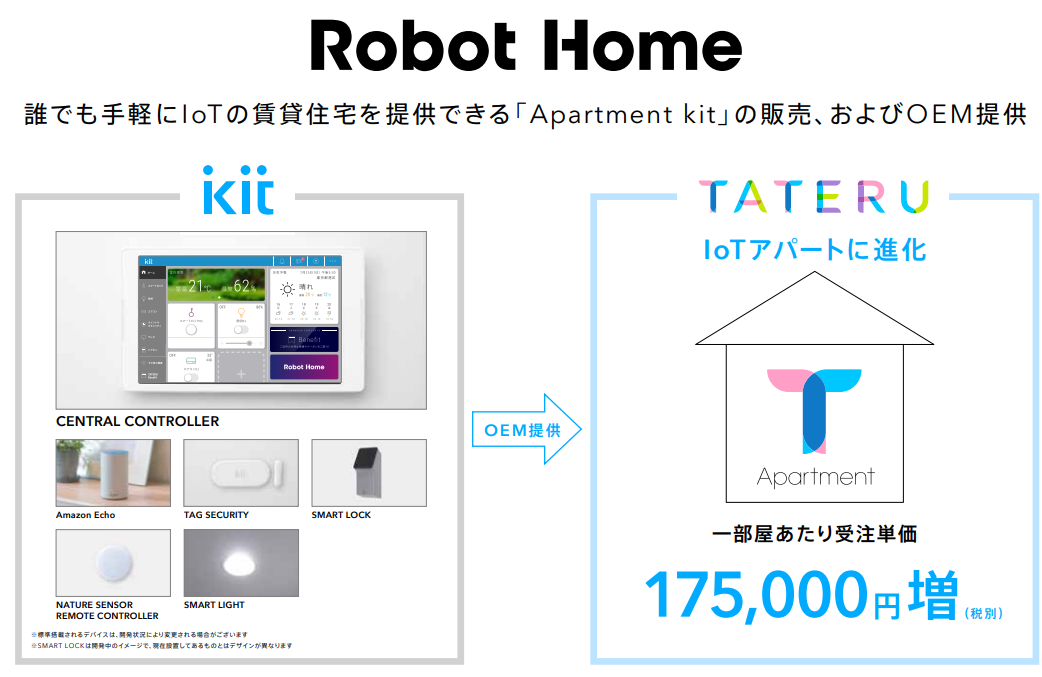

Robot HomeはTATERU(タテル)の子会社として2016年に設立し、アパートのIoT化を実現する「Apartment kit」の販売などを主に手がけています。

Robot HomeはApartment kitの販売とOEM提供を行っている

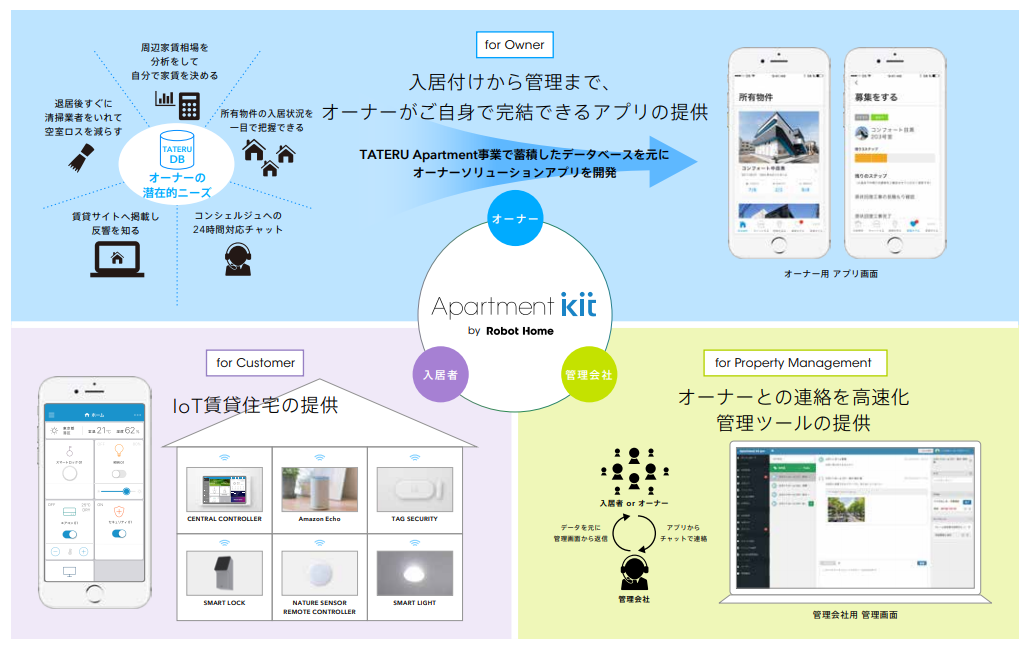

入居者にとってのメリット

Apartment kitを導入した賃貸住宅では、スマートスピーカーとして有名なAmazon Echoの利用や、ドアの施錠がスマホやICカードなどで行えるスマートロック、外出先から冷暖房や、照明のオンオフを制御できるネイチャーセンサーリモートコントローラー、スマートライトなどを利用することができ、最先端のIoT住宅(スマートホーム)が提供されます。

これは入居者を探す際に有利に働き、賃料アップにも繋がります。

オーナーにとってのメリット

また専用のアプリを利用することによって、オーナーは入居付けから管理に至るまで様々なサービスを受けることができます。

例えば、家賃を決める際に重要となる、周辺の家賃相場の分析や、保有している物件の入居状況の確認、退去時の清掃作業までアプリ上で素早く業者を手配することができます。

他にもチャットを通じた問い合わせなどが利用でき、オーナーにとって必要な機能が一つのアプリにまとめられております。

管理会社にとってのメリット

さらに管理会社は入退居の管理や家賃の入金管理など、賃貸管理に必要な作業をツール上で利用することができるため、無駄な工数を削減することができます。

入居者からの問い合わせやオーナーからの連絡にも素早く対応できるようになるため、両者にとってもメリットは大きいと言えるでしょう。

入居者、オーナー、管理会社全てにメリットがある

このようにRobot Homeの開発するIoT技術は、オーナー、管理会社、入居者の三者にメリットがある機能を提供しており、今後さらに普及する可能性を秘めた事業分野だと言えるでしょう。

入居者、オーナー、管理会社の三者にメリットがある仕組み

TATERU bnb

リアルエステートテックを民泊事業の領域にも応用したのがTATERU bnbです。

IoT民泊マッチングプラットフォーム

TATERU bnbは不動産会社や工務店とオーナーをマッチングし、IoTの民泊事業を提案しています。

IoT民泊運用プラットフォームである「bnb kit」は、宿泊者、オーナー、管理業者等をつなぐプラットフォームで、手間を省くことができる民泊運用を提案しています。

IoT民泊運用プラットフォーム「bnb kit」

TATERU bnbを利用する際の流れ

↓

↓

↓

↓

bnb kitはまさに民泊事業のIoT化を実現するものであり、民泊事業の発展にとって欠かせない存在になることでしょう。

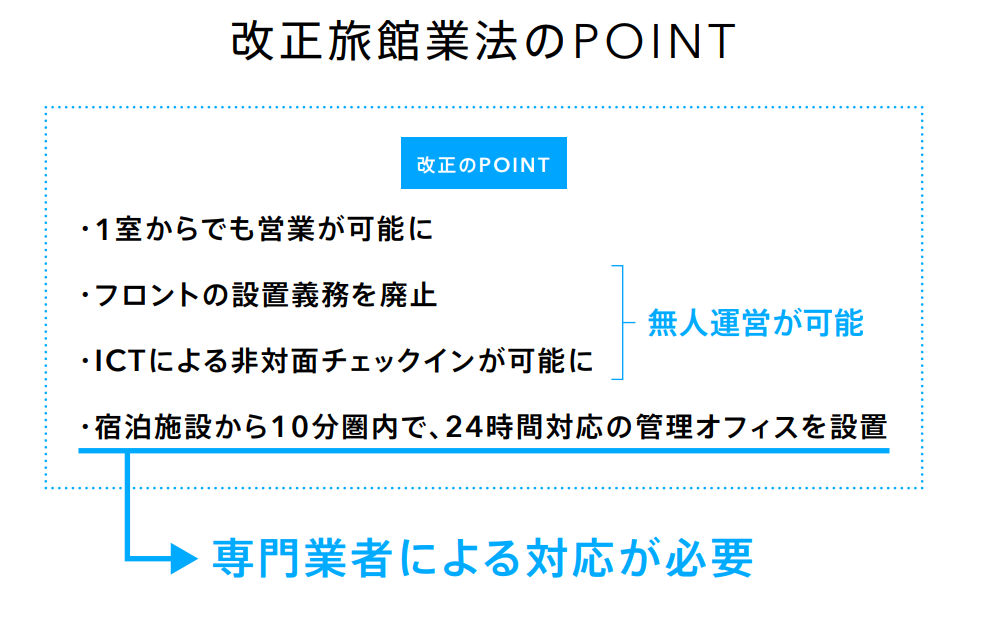

改正旅館業法にも対応

改正旅館業法で義務付けられた24時間対応の管理施設の提供も行っており、民泊を事業として始めたいオーナーに対してニーズのあるサービスを提供しています。

改正旅館業法のポイント

TATERU(タテル)はリアルエステートテック企業としての成長性が期待できる

決算報告の内容を主に解説してきましたが、TATERU(タテル)はリアルエステートテック企業としての成長性に十分期待することができ、中長期的な視点に立てば今後も成長を続ける企業になることでしょう。

再発防止に向けた技術開発に着手

2019年1月7日に下記のプレスリリースがありました。

当社では、「TATERU Tech Lab」の設立など、不動産業界におけるブロックチェーン技術活用に向けて積極的に取り組んでおります。ブロックチェーン技術は、取引の透明性を向上させ限りなく改ざんが不可能な技術であることから、不動産取引との親和性が高く、不動産業界での活用が期待されています。また、当社において発生した不動産取引におけるデータ改ざんを未然に防ぐことが可能となります。

引用元:"ブロックチェーン技術を活用したソリューションを開発・提供する Diginexと「データ改ざん防止システム」の共同開発を開始" - 株式会社TATERU プレスリリース

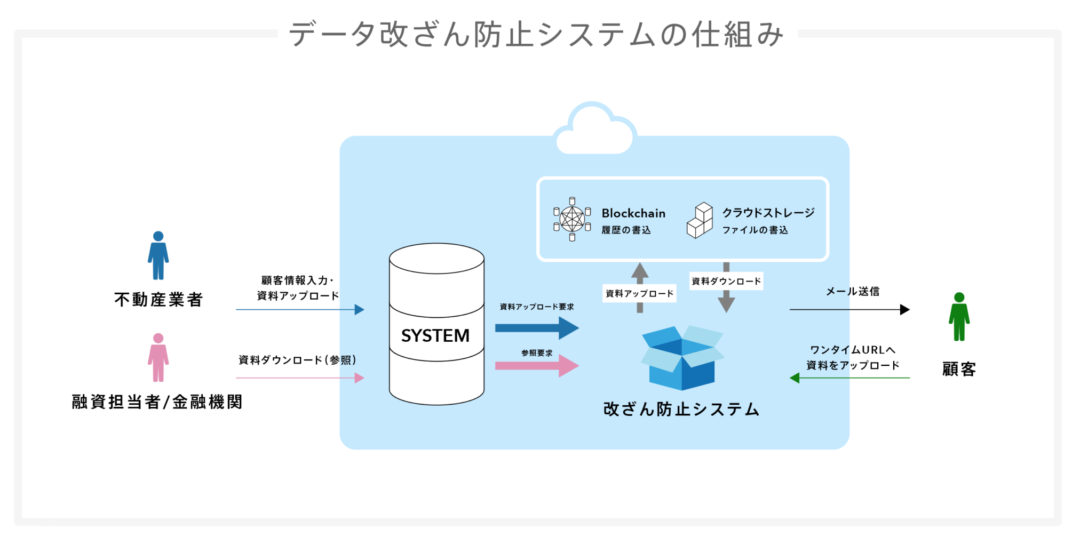

Diginexと共同開発する「データ改ざん防止システム」の仕組み

「データ改ざん防止システム」とは、ブロックチェーンと連結したクラウド型ストレージシステムで、クラウドストレージへのファイルアップロード時には、ファイル自体の情報をブロックチェーン上に記録します。また、ファイル参照などのアクセス履歴についてもブロックチェーン上へ記録し、保存されたファイルのオリジナル性の担保と、改ざん不可能なデータ管理を実現するものとなります。同システムでは、顧客が不動産業者などを介さずに直接データをアップロードすることで、データ情報が自動的にブロックチェーンへ書き込まれ、データの改ざんを極めて困難にするとともに、ブロックチェーン上に書き込まれたハッシュ値を確認することで改ざんの有無を可視化し、それに準拠したファイルの証跡が残ります。

引用元:"ブロックチェーン技術を活用したソリューションを開発・提供する Diginexと「データ改ざん防止システム」の共同開発を開始" - 株式会社TATERU プレスリリース

このシステムを利用することで、顧客が提出した資料が不正に改ざんされることを防止し、また改ざんされた場合に検知できる仕組みなるということです。

データ改ざんについてはTATERU(タテル)だけではなく、業界全体の問題であり、引いてはビジネス全般における問題でもあります。

このような取り組みをいち早く行うことで、自社だけでなく、他社に対してもソリューションを提供することができるようになるかもしれません。

リアルエステートテック企業としての成長性に期待

今回の報道で明るみに出た「データ改ざん」は調査報告書の通り、一部の営業職員が保身のために暴走した結果、許されない手段を取ってしまったことが判明しました。

一方で、こういった企業風土を構築してしまった経営陣にも責任はあると、報告書では厳しく指摘されています。

TATERU(タテル)は報道の2週間後には再発防止策を発表し、業務フローの見直し等を実施しています。

今回の報道をきっかけとして、よりコンプライアンスを重視した企業へ変革することができれば、従来の古い伝統に縛られている日本の不動産業界の常識を覆す、先進的なリアルエステートテック企業としてさらに成長していくことでしょう。

今後も新たな情報がリリースされましたら紹介していこうと思います。